しもん Oh!夏

時間の経過によって、いかに言葉がその中傷力から分離され、

――ジュディス・バトラー『触発する言葉―言語・権力・行為対』竹村和子訳p.23

肯定的な意味をもつべつの文脈のなかに位置づけなおされるか

ほんの数十分にも満たない時間である。

限られた時間の中で、

彼女たちは、色を選び、指を動かす。

ぺたぺたぺたぺた。

彼女たちの指は自由だ。

どの指をつかっても、どんな押し方をしても、

だれに文句なんか言われる必要はない。

これまでの人生の中で、

無数の選択をしてきたのは彼女である。

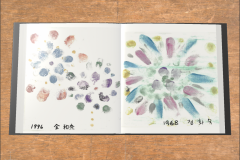

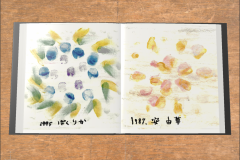

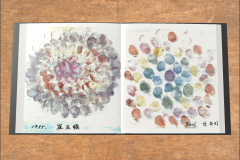

それを花火として表現する彼女の顔は真剣そのもので、

悩み、選び、納得し、時にはやり切れない表情にもなったり、もしくは迷いなく決めていくその姿に

それぞれの生き方が凝縮されているように思えた。

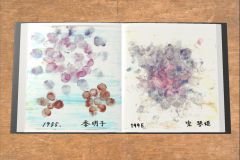

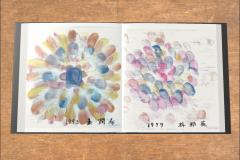

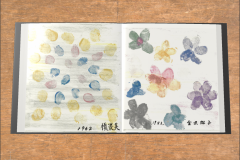

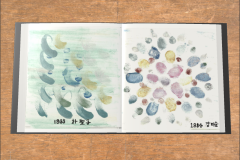

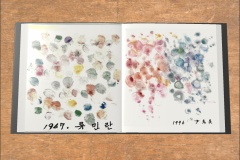

ひとりひとりの花火をみればわかるように、

何一つとして同じ花火はなく、個性が、感性が、よく表れていて、それが

「在日」だとか、「女」だとかいう表象に集約されることはない。

かつて在日は、指紋押捺制度という法によって、痛みを伴わない形で身体の一部を奪われ続けていた。

指紋押捺制度とは、1952年に施行された外国人登録法に基づき、日本在住のすべての外国人に課せられた制度である。(1955年時点での在日外国人人口約64万人中、八~九割を占める数が在日朝鮮人であった。)

被植民者であったために日本国籍を有していた朝鮮人は、敗戦後の1947年から「外国人」とみなされ、1952年サンフランシスコ平和条約発行に伴い、日本国籍は剝奪されることとなる。事実上、無国籍、すなわち生活の権利を失った状態で、朝鮮戦争による情勢の悪化で祖国に帰れなかった者と、その子孫が在日コリアンのルーツである。

(参照:『在日コリアンの歴史』明石書店)

しかし、まさにこの指紋押捺制度は、身体の領域において在日コリアンを「ザイニチ」たらしめる社会的な装置であり、日本人との境界線を決めるものであった。

この社会を生き抜くために、

在日は分断させられた。

女も分断、させられた。

1980年代には、日本各地で指紋押捺拒否者が続出、

全国的に展開された運動の影響もあってか、1991年に制度は廃止されることとなる。(この時点では特別永住者に限り、その他の外国人に対しては2000年に廃止。)

その三年後の1994年に、

私は生まれた。

幸いにも、私は指紋押捺を経験せず

自らのアイデンティティを日本政府によって「強制」されずに済んだ。だけれども、その制度の「廃止」と「風化」を同じこととして捉えてはならない。廃止して、風化させること以外の方法でどう記憶を残すことができるだろうか。

それは、「選択」しかない。そしてそこに、可能性を見出すこと。

この実践は、早くは1940年代から、新しくは2000年代生まれの、さまざまな背景をもった“在日コリアン”の“女性”によって行われている。世代によってもちろん「在日」の経験の仕方は違うし、一概にまとめようとするつもりはないけれど、自らが在日であることも女であることも選ぶ前から、時には烙印的に、決めつけられたのだから、そうするまでなのである。

彼女たちの人生、そこに言葉は要らない。

自分の気持ちや考え、すべてが言語化できるわけではないし、無理に言語化する必要もない。奪われてきた身体の一部―すなわち指で―、「私」のものに取り戻す。そして今でも痛みに気づかぬまま何かを奪われ続けているかもしれないから、「私」の指紋を今、「選択」に変える。

ここに登場する彼女たちは、

すべてこの作品において夏生まれである。

彼女の咲かせた花火は、

彼女の表現した唯一無二の人生である。

それぞれが異なる経験をし、咲いた、誰のものとも比較できない、する必要のない

彼女だけの、花火である。

観る者の目は瞬時に“奪われる”ことだろう。

夏の夜空を照らすそれぞれの花火の美しさに。優しさに満ち溢れた、

その可能性に。